Pluma invitada

¿La pobreza mantiene una pandemia de salud mental?

DiarioSinSecretos.com

Pienso Luego Existo / Adela Ramírez

En México la atención a las enfermedades mentales es casi nula, los expertos no son suficientes para atender a los pacientes y, en ocasiones, las personas que sufren este tipo de padecimientos son señaladas bajo connotaciones peyorativas y estigmatizadas: “se hace la víctima”, “se inventa depresiones”, “es histérica, porque es mujer”, “va con el loquero”, “quiere llamar la atención”.

Lo anterior, aunado a un contexto donde la situación económica es complicada hace sumamente difícil la recuperación de los afectados puesto que, muchas veces las personas que menos tienen son quienes están más propensas a padecer estas enfermedades a causa de las presiones por la falta de recursos económicos, también les es imposible pagar un psicólogo o psiquiatra porque las consultas de estos profesionistas no son baratas, además de ser escasos.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) público cifras relacionadas a la salud mental en 2019 y reveló que: en Puebla, 4 de cada 10 personas presentan problemas de depresión y sólo 1 es atendida.

El problema de la depresión tiene mayor incidencia tanto en mujeres como en hombres, se presentan más casos entre las edades de 16 a 25 años y en personas de la tercera edad, de acuerdo con diversos datos del sector salud.

La depresión, se considera una enfermedad discapacitante porque puede generar que las personas se queden sin empleo, sin relaciones familiares positivas, adquieran problemas gastrointestinales y en casos extremos orillar a los afectados al suicidio.

Un informe titulado «La economía del agotamiento: pobreza y salud mental», presentado este año por Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, reveló que las personas con ingresos más bajos tienen 3 veces más probabilidades de sufrir enfermedades mentales que aquellas con ingresos más altos.

El documento, precisa que la pobreza genera unos trastornos mentales que a su vez constituyen un obstáculo para salir de ella. Para entender cómo se pueden romper estos ciclos, primero hay que conocer su funcionamiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar sus capacidades, aprender y trabajar satisfactoriamente y contribuir a mejorar su comunidad”. La salud mental es, recuerda la OMS, un “derecho humano fundamental” y “un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”.

Sin embargo, en la actualidad, 970 millones de personas en todo el mundo (el 11 % de la población del planeta) padecen un trastorno mental, más de 280 millones de personas en todo el mundo sufren depresión y 301 millones se enfrentan a la ansiedad. Cada año el suicidio causa el deceso de 700.000 personas y es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

Además, la prevalencia de la depresión y la ansiedad aumentó un 25 % durante el primer año de la pandemia por COVID-19, debido al mayor aislamiento social y a los temores económicos, por el desempleo que se generó.

El cambio climático y las perturbaciones asociadas, así como la pérdida de biodiversidad y la contaminación, pueden empeorar aún más los resultados en materia de salud mental.

El informe alerta que las consecuencias del aumento de los problemas de salud mental son colosales tanto para los individuos como para las sociedades en su conjunto. En todo el mundo, los trastornos mentales causan pérdidas de un billón de dólares al año, y la depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad; los beneficios de invertir en el tratamiento de la depresión y la ansiedad serían, por tanto, cuantiosos.

Como consecuencia de lo anterior, la prescripción de fármacos psiquiátricos ha crecido exponencialmente, como si el problema solo fuera atribuible a los desequilibrios químicos del cerebro o se limitara al sufrimiento individual. Sin embargo, aunque puede ayudar a reducir la culpa y beneficia a las empresas farmacéuticas, este enfoque biomédico aparta la atención de otras soluciones más sistémicas. Más que al funcionamiento de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, la pandemia de salud mental responde a las crecientes presiones para lograr una mayor productividad y a la insaciable búsqueda de mejora.

Trastornos mentales y toma de decisiones en condiciones de escasez

Las personas que han de hacer frente a la escasez se encuentran en una situación paradójica. Por un lado, la carencia las obliga a prestar una mayor atención a las cuestiones esenciales para satisfacer sus necesidades; por este motivo, se fijan más en los precios o en las oportunidades para reducir los gastos evitables; y a tomar decisiones con el fin de pagar menos: son, en ese sentido, “hiperracionales” y hábiles a la hora de comparar opciones.

Por otro lado, sin embargo, la escasez puede funcionar como un “impuesto cognitivo” y dificultar a las personas que la sufren la toma de las decisiones más convenientes para ellas; y puede provocar una tendencia a descuidar un abanico más amplio de opciones, a centrarse demasiado en el corto plazo o a tener una aversión excesiva al riesgo; en consecuencia, las decisiones que toman son distintas que tomarían las personas más privilegiadas.

En sentido estricto, las repercusiones de la escasez en el ancho de banda cognitivo y en la capacidad de tomar decisiones plenamente razonadas, que no dejen de lado excesivamente las repercusiones a largo plazo son independientes de las repercusiones de la pobreza en la salud mental.

El nuevo mundo del trabajo

Las crisis económicas tienen mucho que ver con las tasas de depresión y suicidio. En la India, para temperaturas superiores a 20 °C, un aumento de 1 °C provoca unos 70 suicidios más al día, sobre todo durante la estación de crecimiento, ya que estas perturbaciones climáticas provocan la pérdida de las cosechas.

En Indonesia, la reducción de la producción agrícola y de los ingresos por causa de las lluvias extremas se tradujo en un aumento de las tasas de depresión y suicidio entre los agricultores; las transferencias en efectivo podrían mitigar estos efectos.

En las economías más avanzadas, la inseguridad económica provocada por la globalización y la reestructuración financiera es una de las principales causas de angustia psicológica, que afecta de forma desproporcionada a las personas que viven en la pobreza o a las que corren mayor riesgo de caer en ella: quienes se enfrentan a esa inseguridad buscan consuelo en el consumo de drogas o alcohol, y corren un mayor riesgo de suicidarse: son las “muertes de la desesperación” descritas por Anne Case y Angus Deaton, que recalcan que los varones blancos de clase trabajadora sin título universitario son los que lo sufren especialmente.

En este sentido, un estudio sobre el cierre de fábricas en Austria en el período 1999-2001 reveló el aumento significativo del gasto en antidepresivos y medicamentos relacionados entre hombres, así como en hospitalizaciones por problemas de salud mental.

Del mismo modo, los investigadores que evaluaron las repercusiones del aumento de la competencia mundial en los condados de los Estados Unidos más expuestos (donde el riesgo de cierre de plantas industriales era mayor) notificaron tasas más elevadas de suicidio y causas de muerte relacionadas, especialmente entre los varones blancos, a causa de ese cambio.

Qué se puede hacer

Finalmente, Olivier De Schutter plantea en su informe las siguientes recomendaciones:

- Aumentar la inversión en atención de salud mental debe ser un primer paso. Si bien no es un sustituto para la erradicación de la pobreza, esta inversión puede tener efectos significativos en condiciones mentales, neurológicas y de abuso de sustancias.

- Los esquemas de protección social deben implementarse en la mayor medida posible, sin una focalización o condicionalidades excesivas. Se deben considerar seriamente los esquemas de renta básica universal, y realizar pilotos cuidadosamente evaluados, dado su rol en proporcionar seguridad económica y previsibilidad.

- Debe priorizarse la lucha contra el estigma y la discriminación en torno a la salud mental, y se debe involucrar a personas con experiencia vivida tanto en condiciones de salud mental como en pobreza en el diseño de planes nacionales de acción sobre salud mental.

- Los gobiernos deben abordar urgentemente el aumento del trabajo precario, estableciendo protecciones legales para garantizar trabajos decentes y un salario digno. La regulación de los horarios laborales debe fortalecerse, proporcionando a los trabajadores aviso previo de sus horarios y compensación si estos cambian. Para mejorar su seguridad económica, los trabajadores a tiempo parcial deben tener garantizado un número mínimo de horas.

Hay que reconocer cuando se padece alguna enfermedad mental, esto, nos debe ocupar más que preocupar, asimismo, entender y apoyar a quienes están enfrentando un proceso similar puede salvar vidas y mejorarlas, sobre todo porque la tendencia suicida va al alza, más aún cuando se aproxima el fin de año y las ausencias se resienten.

-

Estado2 días ago

Estado2 días agoGobierno cumple acuerdos con la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”

-

San Andres Cholula2 días ago

San Andres Cholula2 días ago“Embajadores universitarios, clave para lograr entornos seguros»: Lupita Cuautle

-

Estado2 días ago

Estado2 días agoProyecto vial de gran visión para zona metropolitana presentó el gobernador Armenta

-

Nacional1 día ago

Nacional1 día agoSheinbaum: decisión de frenar envío de petróleo a Cuba es soberana y corresponde a Pemex

-

Estado2 días ago

Estado2 días ago«En Puebla cero impunidad a la corrupción», reiteró Armenta

-

¡Hot!13 horas ago

¡Hot!13 horas agoDetienen a maquinista tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

-

¡Hot!1 día ago

¡Hot!1 día agoGobierno de Puebla condena agresiones contra periodistas poblanos

-

Sn Pedro Cholula14 horas ago

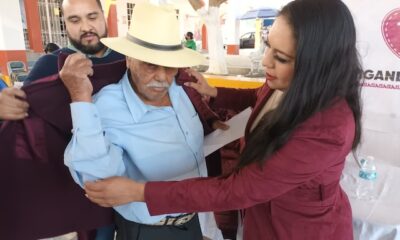

Sn Pedro Cholula14 horas agoTonantzin Fernández abriga a personas de la tercera edad en acción humanitaria